地球温暖化と気候変動への対策が急がれる今、「脱炭素社会」の実現は大きな課題となっています。株式会社 電通は、電通グループ横断でサステナビリティに関するプロジェクトを推進する「サステナビリティ推進オフィス」および「電通 Team SDGs」を調査主体として、「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を定期的に実施しています。

最新の第6回の調査結果についてはこちらの記事でレポートしましたが、本記事では、調査を実施したプロジェクトメンバーである電通の林祐氏にインタビュー。調査結果のポイントや、そこから見える今後の展望などについて話を聞きました。日本における「カーボンニュートラルの現在地」を確認できる内容となっています。

「脱炭素」に「カーボンニュートラル」が追い付いてきた

Q.この「カーボンニュートラルに関する生活者調査」が実施されるようになった背景や目的は何でしょうか。

林:2020年12月、経済産業省により「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定され、2021年4月には、2030年度までに温室効果ガスを46%削減(2013年度比)することを目指す発表がされました。これは非常に大きな目標ですし、先行する欧米での動きを考慮すると、それまでの企業のビジネスモデルや、生活者のライフスタイルが大きく変わる可能性もありました。そこで、脱炭素やカーボンニュートラルが、日本の人々にどのように浸透していくのかをきちんと把握したい、という思いから、「カーボンニュートラルに関する生活者調査」が始まりました。調査は2021年4月の第1回目から2カ月に1回程度のペースで行われており、2022年6月現在までで計6回実施されています。

この調査を始めた時点では、脱炭素やカーボンニュートラルについてのオフィシャルなデータはほとんど見られませんでした。さらに言えば、脱炭素と比べるとカーボンニュートラルは新しい概念で、知っている人が非常に少ない状況ということもあり、この概念の広がりについての推移はしっかり見ていかなければいけない、と思いました。

Q.お話に上がりましたが、脱炭素とカーボンニュートラルは、何が違うのでしょうか。一見すると同じことを言っているように見えますが……?

林:確かに分かりにくいところだと思います。事の発端は地球温暖化です。これは二酸化炭素の増加が原因で進んでいるので、可能な限り、二酸化炭素を出さずに生活していかなければいけない。いわば、この目標の最終形が脱炭素なのです。

では、脱炭素を実現するにはどうしたらいいのでしょうか。 1つ分かりやすい対応を挙げるとするなら、「化石燃料を燃やさない」でしょうか。しかし、それでは経済成長が犠牲になってしまうかもしれません。化石燃料を用いるものと言えば「発電」ですが、化石燃料に頼らない原子力発電は、東日本大震災の時の原発事故以降、その発電量を大きく低下させています。また、「再生可能エネルギー」と呼ばれる太陽光発電も、平地が少ない日本では、建設数の増加はあまり見込めないでしょう。ヨーロッパでは盛んな風力発電も、日本には強い風がさほど吹かないため、発電量は期待できないといわれています。つまり、日本は「二酸化炭素を出さない」だけでは産業が立ち行かなくなってしまうのです。

そこで現在は、「二酸化炭素を出したら、何らかの形で吸収・有効活用する」という、プラスマイナスゼロの発想で対応しよう、という動きが活発化しています。これなら地球温暖化の抑制に貢献できますし、取り組みそのものが新たな産業やテクノロジーを生み出す源泉になる可能性もあります。この脱炭素実現のための方法論がカーボンニュートラルです。

日本の将来を考えると、カーボンニュートラルという新しい概念を広げることで企業努力を促し、二酸化炭素を扱うさまざまな技術を開発、さらには海外にも売り出して、脱炭素と経済成長の両方を実現させていくことが必要になります。ですから、脱炭素だけでなく、カーボンニュートラルという方法論が日本でどれだけ浸透しているのか、きちんと押さえることは重要なのです。

第1回調査では、脱炭素の認知率が51.9%であったのに対して、カーボンニュートラルの認知率は42.0%と、10ポイント近く低い状況でした。それが最新の第6回調査では、脱炭素は60.7%、カーボンニュートラルは58.2%となり、ほとんど同じスコアになっています。この1年で、カーボンニュートラルという言葉が浸透してきたことが分かります。

「カーボンニュートラル」に伴う追加コスト負担はどれだけ許容されているのか

Q.今回の調査結果で、特に注目に値する、特徴的だと感じたのは、どのような内容でしょうか?

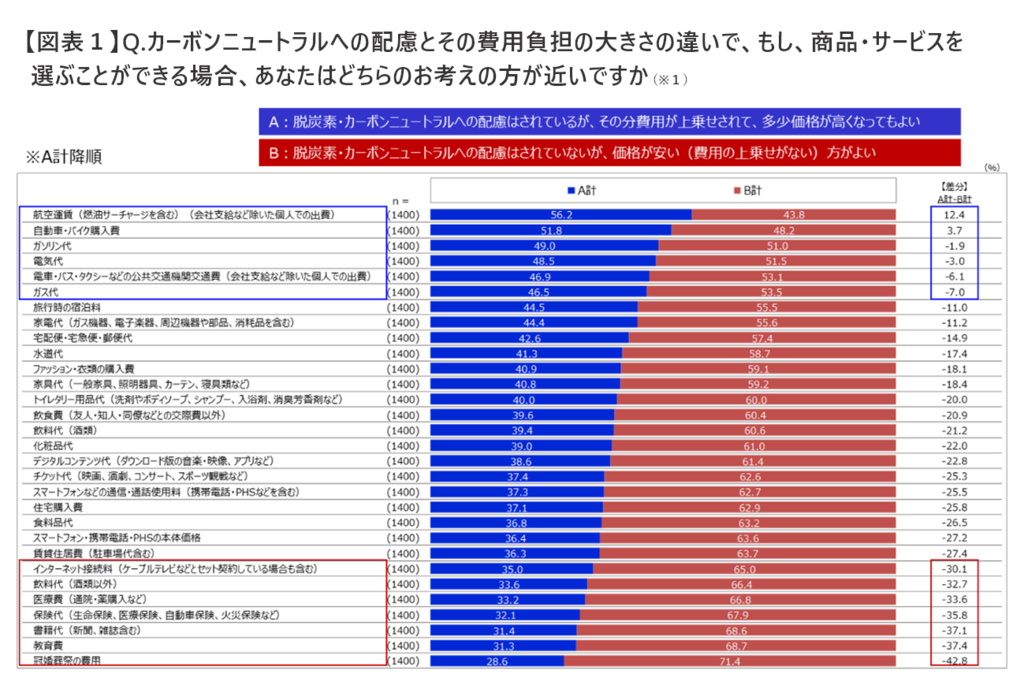

林:特にハイライトしたいのは、「生活者の約4割が、企業のカーボンニュートラルの取り組みによる『追加コスト負担』を許容している」という点です(図表1)。やはり、カーボンニュートラルを進めていくためには、生活者が価格アップをどれだけ許容するかも重要ですので、本調査でも継続的にチェックしています。

今回の調査では、「脱炭素・カーボンニュートラルへの配慮はされているが、その分費用が上乗せされて、多少価格が高くなってもよい」or「脱炭素・カーボンニュートラルへの配慮はされていないが、価格が安い(費用の上乗せがない)方がよい」の2択から選んでもらう、という形式で質問しています。「追加コスト負担を許容する生活者は4割」という数字が大きいと見るか、まだまだと見るかは、意見の分かれるところではないでしょうか。ただ確実なのは、今は「業種やカテゴリによって差がある」ことです。「航空運賃」「自動車・バイク購入費」「ガソリン代」「電気代」など、二酸化炭素排出につながる影響が分かりやすいものについては、価格アップを許容するという比率が高いのですが、「飲料代」「医療費」「書籍代」など、二酸化炭素排出とは関係ないのではないか、と思われがちなカテゴリについては、価格アップを受容しにくい、という結果が出ています。二酸化炭素排出は全ての活動に関わってくる課題ですので、カテゴリによって許容度に差がある、ということは、本当の意味での「カーボンニュートラル」の理解はまだまだこれから、と言えるかもしれません。

「生活者の約4割が、企業のカーボンニュートラルの取り組みによる『追加コスト負担』を許容している」点は、企業からすれば、エンドユーザーの6割は価格重視である、ということになります。一方で、先ほどもお話しした通り、日本は「2030年度までに、温室効果ガスを2013年度比で46%削減」という非常に大きな目標を掲げています。この目標を踏まえると、まだ生活者の6割がついてきていないという状況は、もう少しドライブしたいな、と私個人として思っています。そして情報発信をもっと強化すれば、確実に人は動くのではないか、とも思います。

電気や自動車のように、既に許容度が高いカテゴリについては、「差別化」や「世界戦略」といった視点での情報発信を続けることが有効ではないかと思いますし、一方で業界やカテゴリそのものが、まだカーボンニュートラルとのつながりが見えていないのであれば、なぜこの業界がカーボンニュートラルと関連するのか、という基礎的なところから情報発信を進めなければいけません。例えば携帯電話は、実は非常に電気使用量の多い産業なのですが、まだ一般的にはカーボンニュートラルとの関係性が認識されていないようです。こういった情報発信も重要になってくると考えています。

地球温暖化の進行を食い止めるカギとなり得る、脱炭素という大きな目標と、カーボンニュートラルという方法論。「カーボンニュートラルに関する生活者調査」によって明らかとなったのは、カーボンニュートラルの認知率が向上している一方で、その理解は、本質的な部分までは至っていないのではないか、という現状でした。後編では、カーボンニュートラルへの理解を進めるためには何が重要なのか、「企業」と「生活者」2つの視点から詳しく聞いていきます。

※1 電通グループコーポレートサイトリリース「電通ジャパンネットワーク、第6回『カーボンニュートラルに関する生活者調査』を実施」より引用